“榮光、愛與死亡通常會在同一種缺席中:它們從那種日常的在場中撤回。它們將存在置于自身之外,而存在就是這樣走向自身的。”

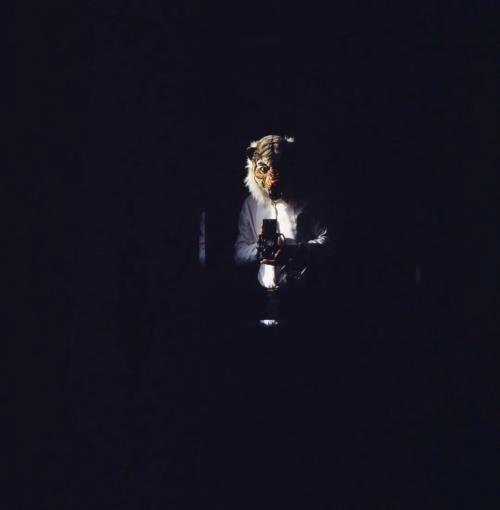

白川個展 《虎的迷途》現場 |廈門三影堂

每次與白川抽煙,總會被打斷。天臺上(他)的熟人、展覽后的拜訪與合照、女兒的一百道腦筋急轉彎解題。而當我們正兒八經把煙點上,試圖找一些話題兼容進這幾分鐘的快活時光,天南地北都是家里長短。如何去討論影像及其背后種種意向所指,怎么去討論一個人,他的表達方式、創作過程——這些貌似都不是土象星座們擅長、點燃一根煙在路邊、樹下可以侃侃而談的。

最終我們去廈門參加了由攝影集的系列作品選取而成的展覽:

《虎的迷途》

策展人如此寫到:“展覽的主體即是由這一系列照片組成的記憶長廊,沒有具體的時間和人物線索,就像我們突然陷入回憶時那般,過往的時刻隨機地涌現。”

事實上在沒有一個文字的攝影集中,可供摸索的時間線和反復出現的人物線索,標志性的事件,一切有序并清晰地展現著故事背后的可能。

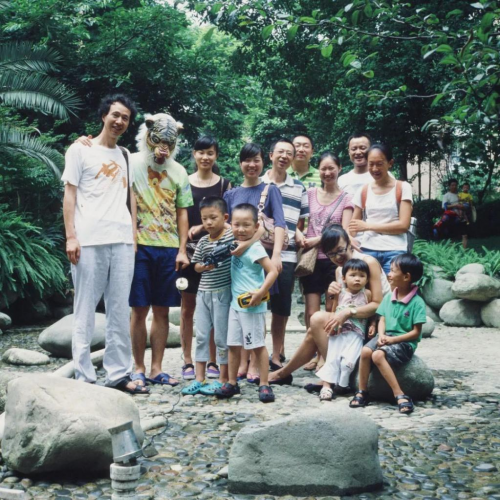

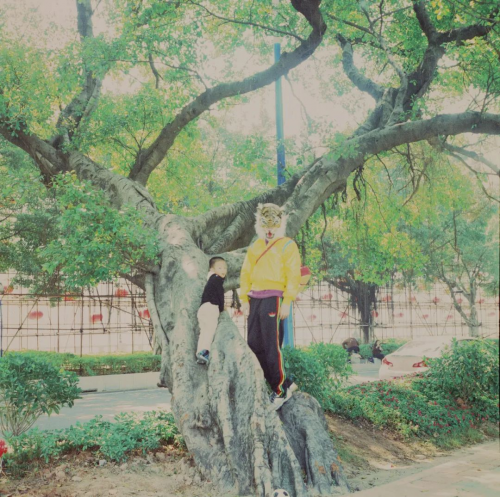

而不確定的是人物主體里持續出現佩戴虎頭面具的主體。仔細觀察,偶可通過他手握自拍定時器的線去辨認面具之下的攝影師本體,但當面具抹去了表情并重新賦予不同的角度,場景便變得模糊曖昧,其他沒有佩戴面具的攝影對象正安然面對鏡頭或者自然地身處其中,這種割裂讓人不得不在畫中一再去追尋更多情感表達的蛛絲馬跡。

并且試圖去理解、感受作品所帶來的、即將要傾瀉而出的一切。

觀看之道:凝視的方式

同樣,肖像畫并不僅僅在于揭露一種同一性(identité)或者一個“我”。也許,“我總是被尋找的。”...因而不再是復制,甚至不是展示,而是產生那個被外展的——主體(l' exposé-su-jet)。生——產(pro-duire)這個主體,把這個主體帶到面前,把它引向外面。

——讓-呂克·南希《肖像畫的凝視》

我把我所認識的白川,分成了好幾個人。

在水象第一期的采訪《一個收藏古茶器的朋克》里,他是知名的時尚攝影師、收藏者;當愛米第一次帶我到滿是黑膠唱片的“老虎上樹”,他是黑膠唱片收藏家;當老虎上樹的一樓開始了器皿展覽,他是藝術指導、策展人。

白川在《虎的迷途》開幕現場

而在這次的攝影展及這份攝影畫冊面前,我被迫把一切對白川的認知、交往時候的印象一一拋卻,只是純粹作為觀看作品的人,重新去讀取鏡頭之后的人。

每個攝影師都應該有他的定義,我們才得以可能從這小小缺口去窺看這一切是怎么發生的。怎么看,怎么捕捉,怎么思考,所以我不得不問白川,“攝影究竟是什么?”

“你的這個命題太大了。”他思考了一下,抓到了一個詞匯,“我覺得攝影是一種材料。像油畫、雕塑,只是一種表達手段。”

在白川作為工作所創作的攝影和私人作品之間,(攝影作為)同一種材料,卻是能自如切換在兩者并完全不會相互影響。

在時尚攝影工作中,時裝模特、明星、演員、臺上的群像,是“技術的表達”,并且可以跟著時尚美學這套東西,見證這些年的變化。在某些工作上創造的時刻,白川會更具備主導權,因為“商業主導”,但作為純攝影師的身份來說,他并不喜歡太強勢,與拍攝對象更多是一個互動的關系—互為主體。

而在私人創作中,情緒的流動十分微妙,不可描述的情愫、拍攝者與被拍者(凝視的對象)之間,是一種即興,也是一種相互探視的關系;而在“人”以外,環境的關聯也十分大:“有部分照片的環境是自然產生的,但大部分只要把面具戴上,就可以很即興地創作。所以在我最后挑選出這些照片的時候,其實是通過對情緒的識別和表達從而作為選取的參數。”

老虎的意象:面具下的時代與景觀

“因為,攝影使本人像另外一個人一樣出現了:身份意識扭曲了、分裂了。......面對鏡頭,我同時是,我自以為是的那個,我希望人家以為我是的那個,攝影師以為我是的那個人,攝影師用以展示其藝術才能的那個人。在想象中,照片(我想拍的那種照片)表現的是難以捉摸的一刻,在那一刻,實在來說既非主體亦非客體,毋寧說是個感到自己正在變成客體的主體....”

——羅蘭巴特《明室》

無論是無名攝影集,還是在廈門三影堂展覽里所呈現的,重新敘述、排列的《虎的迷途》,始終圍繞著“虎的在場”為視覺的中心點展開敘述。虎頭面具的在場行為成為了作品中的媒介、視覺焦點,從這個中心點探索蔓延。這個道具既成為攝影師鏈接時間、場景、攝影者與觀看者的媒介,同時也成為這多維身份里的一種邊界設立。

我們在一個家常的餐桌上聊起這一切的開始。

“就如一部惡俗的電視劇。”白川像是找到一個無比貼切的形容詞般來回應這一切的開始:“最初拍攝這一切的契機也非常簡單,在我的本命年也就是2010年開始,各式事情集中地發生了。你可以去看看姜文的電影《本命年》,說的就是大時代下一個人的命運——中國人就是有(本命年)這樣的觀念。”

多事之秋,壓縮著各種的生老病死,大時代下人的命運輪轉。照片所呈現的其實也非常簡單,生老病死壓縮了在這十二年里。“各種事情就很如常地發生了,老虎頭從哪來的,我也都不太記得了。”

但習慣了隨身攜帶,在不同的場域中即興拿出來戴上或者給其他人戴上,成就了這十二年的照片選集。

“那可以說在這作品里,‘老虎’是在替你完成某個角色、身份、或者某種表達嗎?”

“其實我覺得這更像自拍照,只是沒有拍到自己的臉。但我覺得沒有拍到臉沒有那么重要,或者是你如果叫我不戴面具去拍這些照片也是可以的。”(可以嗎,如果不戴面具,就要讓自己的表情、情感在膠卷上一覽無遺,坦白得毫無回轉之地。)我心想著這個問題,沒有問出口。白川繼續和我討論照片:“自拍照在攝影史上是一個很重要的方式,像(辛迪·雪曼(Cindy Sherman)一樣,她也是自拍照,她自己會去演很多角色,妓女、明星或者演一個流浪漢也可,演的角色遠遠超過了她自己本身。”

我想起K之前和我探討過:“老虎頭可能指向的就是攝影師另外的一個自己,借由面具抽離出來第三者的身份去在場經歷,強迫自己去面對但同時藏起來一部分真實的自己”——這個“虎”的迷途,是他還是其他的誰?

“有時候我會讓其他人戴上頭套去拍照,這個人就成為了我。戴上老虎頭之后身份的邊界模糊了,如果影像里有多于一個老虎,或者有十個老虎,那其實都是我。合影里‘老虎’與其他人發生了關系,也代表著作者本人。而我也會有無法按快門的時候,就會有其他人代替攝影的位置。但在畫面中,從創作者到角色扮演者,到最后還是我自己。我,我和這個場景發生了關系,最后看起來就像一個舞臺劇。”

關于“老虎頭套”,白川覺得它“看似缺乏表情,但每一張對他來說都擁有豐富的表情。”

但在我看來,每一張照片里的“虎”因為角度、光照與陰影、隨著場景的變換,充滿張力和似言未語的姿勢,正從照片中不斷擄取人的視線和關注。明明是一模一樣的物件(虎頭面具),但它有了表情,這表情通過攝影的視覺與環境的表達,還有面具與周圍不同的人合影后產生的關聯,它不再是一個單純的符號。

橫在拍攝者與觀眾之間的這種對峙——羅蘭巴特會說,“照片表現的是難以捉摸的一刻。”

“如果你看得再仔細,把照片再放大,你還可以看到那老虎的眼睛,識別到里面喜怒哀樂的眼神,里面還包括有很多快樂的、調侃的眼神,或者完全無意義的。我覺得,在觀看的一百人里面,有一個人看到了它的表情,目的就達到了。” 白川又補充道。

哀痛日記:無可避免的日常紀事

有人說:時間會平息哀痛。——不,時間不會使任何東西消失;它只會使哀痛的情緒性消失。

——羅蘭巴特《哀痛日記》

回顧照片中整個空間、時間的線索,變化的景觀,重復但在變化中的人物和與觀者情緒共鳴的無聲但激烈撼動的觀看體驗,畫面的本體取代了交流、傾訴,彷佛一旦形成文字,發出聲音,便失去了某種力量的重擊。

這是一次掏空情緒的無聲交流,暗流涌動的單向讀取式對話。我聽取攝影師與觀者在不同時間和空間里交叉敘述:

“他們看到什么,就是什么。”

“我哭了。看完一個人的12年,像看了場電影。”

“你的作品里記錄的部分包括了對離別、死亡的悼念。”

“我覺得因為它自身的沉重會讓其格外顯眼和突出,但這并不是初衷,只能說在這人世生活的某個十二年里它出現了,又成為了個人體驗里比較重的一部分,這可能換著任何人都無法避免。但它還是緊密地和其他日常生活參雜在一起的。”

這本命年到本命年的十二年里,不可回避的是這許多充滿疑惑的、焦慮的、不安的部分,作為這系列作品的基調,它無法回避,不可減免。白川希望表達的部分,也不止離別或者面對生活沉重的部分,也有快樂和其他的情緒,有些荒誕但也有很多人情味在其中但它們彼此交錯參雜,生活狀態也好,生活壓力也好,呈現出現在的這么一個結果。

“有一天朋友在看這本影集,看完和我說她哭了。”

“我并不想再去講述關于照片—這也是照片的意義。有時候它十分私人,但當它呈現、鋪開展示之后,觀眾看到什么,對我來說就不再重要了,它成為了一個作品。如果這個作品打動了其他人,對于作者來說肯定是挺開心的。”

“老虎以外的其他人呢,他們在現場又是怎么的一個情緒狀態?”

“大部分人都是持一個開放的、好玩的、游戲的態度。拍攝一般我都提前會說明情況,一般都不會是臨時起意。或者了解我的人知道我在創作。有些明星也是會有被嚇到的場景—在工作結束后我們拍一個合照,我掏出老虎面具戴上的時刻。而陌生人或者公共場所我會提前去說,或者就算看到甚至有些街邊的陌生人,比如在香港或者是在廣州與路邊的陌生人一起,我就說戴上這個能不能給你拍個合影,對方一般都覺得很有趣。我覺得大家還是有接受度的。”

最開始拍的時候,白川并沒有什么宏大的想法,既沒有想要做展覽,更沒有想要會持續拍了那么久,這里面可能最延續持久參與的就都是家人了。“家人因為對我的了解,在場景中都十分從容,不管是里面的喜怒哀樂,無論是否戴上面具。而我的父母更是從來不問,可能基于對我從小搞怪調皮的了解,就覺得這是一個很正常的事情。”

“你覺得這些場景的瞬間成為作品之后,是如實反映了當時,還是超出了你原來想要表達的?有了老虎這個中間的媒介之后,他的情緒表達會有不一樣嗎?”

“談不上如實,我覺得照片本身就沒有如實這一說。它是抽象的一個東西,一個物件,是觀看者對他的感受。包括傳統的所謂的紀實攝影,照片本身不可能如實的去表達一個東西,它是抽取出來、最后的成為是觀看者對它的一個感受或者是作為創作者自己的一個感受。它無法定義或者給出一個一個準確的描述,但我覺得他一定不是如實地去表達——這不存在。我做攝影自己一直會有這個想法在里面,不管是拍這一組還是其他東西,都是這個看法對攝影個人的看法。”

“對看的人來說可能不一樣,對我來說我覺得沒有區別。我把沒有選上的大部分照片扔掉了,在挑選的時候,有些會自我感覺動機不純,比如我在美國、在冰島,我可以拍出非常壯觀的環境,在美感上它很美,但我把這部分都刪掉了??或者我戴了老虎頭在冰島的荒原上面,但是失去了拍攝的熱情。我覺得這不是我想要的,只是單純地成為了噱頭。我寧可就在成都的家里面,或者是在很日常的很平常的視覺里面去拍攝。”

愛的定義:過往、當下與未來

如火焰般,記憶灼痛了我們,這帶來的結果或好或壞:記憶使過去的事物重新處于生機勃勃而又緊迫萬分的熱度之中。或者,記憶會燒毀一切并讓我們變得瘋狂,如果我們不能將其能量轉換為一種自由實踐的話。

——迪迪-于貝爾曼《記憶的灼痛》

順著攝影書中可見的敘述,從上一代的愛情,到對孩子的愛,到伴侶的愛,到整個家庭,除了作為在場的人,觀看的人,攝影師更像一個主體,用記錄的方式去表達這種“愛”的感情。

“我們這一代人的教育里并沒有教會如何去表達愛。或者說對愛這個事情到底是什么并不是很清楚。這些作品其實可以作為對這個疑惑的一個提問,但非答案。我不停地在提問,通過老虎頭、通過照片,但是沒有定義。愛對我來說只能是一個問題,無法定義,也沒有答案。“

“所以愛是什么?”

“讓我翻一下書的最后一頁。”

當白川把書翻至最后一頁,當他說:“愛是什么,你就讓這張照片作答即可。” 我便知道,就如知曉那本至今不能命名,沒有一個字的攝影集,就是當下所有這一切,榮光、愛與死亡。

當文字、語言不能抵達,當深邃的哀不能訴之于任何外在,猶如訴之就會隨風飄零而那一根細線從脊椎背后慢慢抽出痛及心扉的情感,需要用鏡頭、膠片,付著于時間,賦予力量并轉化為“一種自由實踐。”

“任何人都可以去對這照片做出解讀,只要不太偏離目標即可?”

“我覺得他也可以偏離目標。”

相關閱讀

全能「膜」范 實力上場 fresh馥蕾詩攜手品牌大使李昀銳 重磅煥新紅茶「超膜」CP超濃超塑超光嫩

2025年5月8日,LVMH集團旗下高端護膚品牌fresh馥蕾詩正式官宣青年演員李昀銳成為新晉品牌大使,攜手全新紅茶「超膜」CP,共同..

KEEN 攜手安高若展開品牌首次中國聯名,賦予Newport Retro靈動限量新配色

KEEN與安高若(An Ko Rau)都相信,戶外并不局限于山川湖海,它可以在生活中的每一個角落,只要愿意邁出腳步去探索,發現與樂..

Canada Goose加拿大鵝于上海、北京舉辦全新眼鏡系列預覽 開啟品牌風格多元演繹的嶄新篇章

Canada Goose加拿大鵝2025 春夏眼鏡系列上海場Canada Goose加拿大鵝2025 春夏眼鏡系列北京場2025年4月,Canada Goose加拿大鵝..

蒂芙尼呈現“Strong Like Mom 堅韌如她”母親節主題活動,由品牌員工及其子女溫情出鏡

為迎接母親節的到來,TiffanyCo. 蒂芙尼傾情呈現Strong Like Mom堅韌如她主題活動,贊頌母親的偉大力量、深沉愛意與無私奉獻。..

I.T旗下多品牌入駐南京JLC金陵中環,構筑潮流新地標,開啟南京風尚變革序章

4 月 30 日, 時尚先鋒I.T 集團旗下多品牌集合店I.T全新形象店、EXI.T街潮概念店、NEITH眼鏡集合店南京首店、Mastermind A BAT..

AI 圖庫再升級,Note 16 系列秒變照片美化專家

手機影像技術的升級,讓越來越多的人選擇用畫面記錄生活。但一些照片 缺陷 問題,卻也時常困擾著記錄者們,無論是拍攝時的環境干..

科學終結"硬扛式"更年期,安士微后生元助力破解女性健康困局

母親節來臨之際,女性健康議題再次成為社會焦點。恰逢紀錄片《看不見的更年期》熱播,女性更年期話題引發公眾熱烈討論。國內專..